コミュニティーナースの石鍋てるみです。

連休明け、体調を崩しているお子さんが

多いように感じます。

急な発熱や喘息発作

胃腸不良などいろんな症状が出て

病児保育の利用希望も増えつつあります。

少しずつ、新しい環境に慣れてきたと思ったら

長期休みでまた振り出しに戻ってしまったという

お話が増えるのもこの頃です。

特に敏感なお子さんは

心も身体も変化を起こしやすいです。

熱を出した、お腹を壊したなど

体に症状が現れていれば

それが治れば元に戻るという目安が立つので

親の方もまだ対応方法があるので

さほど困らないケースとなりますが

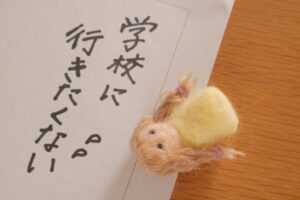

登園、登校を渋るというのは困りものです。

特に、毎朝原因もわからないまま

とにかく、行きたがらない子供を

どうやって行かせたらいいのかというのは

悩みが深くなります。

これまで張り切って学校に行っていたのに

急に行きたがらなくなったとか

だるそうに見えたり、やる気がなく見えたりして

心配になることもあります。

そんなお子さんの変化を感じた時

心配するあまり、

励ましたり、喝を入れてしまうことも

あるかもしれません。

理由を聞き出したり

親の方で勝手に原因を作って

それを思い込んでしまったりして

さらに子供との関係が悪くなるということも

起こり始めます。

無理させたところで

さらに状況を悪くさせたらどうしようとか

甘やかしてはいけないとか

親の心にいろんな葛藤が起こります。

体調の悪化は、

明らかに感染症の場合もありますが

本人も気づかない潜在意識が

症状を引き起こしている場合もあります。

子どもの心の中に

何か変化が起きているサインかもしれません。

では、こんな時

親はどんな対応をしたらいのか。

親にできることは実はあまりないのかもしれません。

残念ですが、親であっても

子供を変えることはできないです。

ただ、子供が立ち直るきっかけを作ることは

できるかもしれません。

逆もありますが。

子どもの声を共感的に受け止めること。

どんな時でも、子どもの味方をし、信じて見守ること。

親のエゴを捨てて、子供に対して

静かな愛情を持ち続けることができるかどうか。

そんなことが試されるのだと思います。

今、子どもの変化に悩みが出てきている親御さんは

自身の学びのチャンスだと思って

お子さんと向き合ってください。

そういう私も子どもに対して、

葛藤が湧くこともあって

まだまだ、勉強中です。

それだけ、親子間の悩みは永遠で

難しいものです。